Il linguaggio tecnico della degustazione non funziona più: descrive ma non emoziona, creando barriere invece di coinvolgimento. Una ricerca cinese dimostra che metafore culturalmente vicine generano maggiore partecipazione. Il vino va comunicato come esperienza umana e relazionale, non come lezione tecnica da imparare.

C’è un punto delicato di cui il mondo del vino parla sempre più spesso, ma raramente affronta davvero: la comunicazione della degustazione non funziona più. Non funziona come funzionava vent’anni fa, non funziona con il pubblico che visita oggi le cantine e in molti casi non funziona neppure tra professionisti e appassionati. Il linguaggio tecnico, pensato per chiarire, sta diventando una barriera. È un linguaggio che descrive, ma non coinvolge; che definisce, ma non emoziona. E quando la lingua perde adesione alla realtà, la realtà smette di essere compresa.

Questo non significa che la competenza non sia importante. Significa che la competenza da sola non genera relazione. Parlare di tannini setosi, persistenza lunga o acidità vibrante può risultare impeccabile sul piano formale, ma sterile se non incontra l’immaginario di chi ascolta. La degustazione nasce per essere un momento vivo, condiviso, sensoriale; eppure oggi rischia di apparire come una lezione, a volte una dimostrazione di autorevolezza più che un invito all’esperienza.

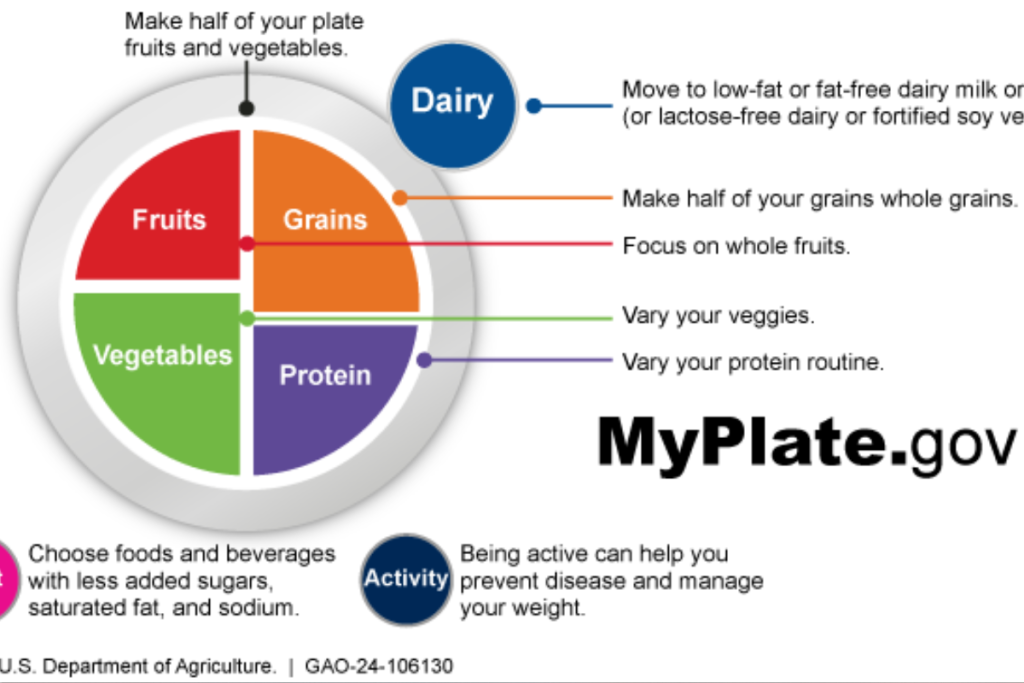

La recente ricerca Rethinking Wine Tasting for Chinese Consumers (Shan et al., 2025) mette in evidenza un tema cruciale: quando il linguaggio non è condiviso, l’esperienza perde significato. In Cina, l’uso di descrittori occidentali come “note di cassis” o “tannino asciutto” non genera alcuna immagine concreta, perché non esistono memorie sensoriali collegate a quelle parole. Non è un problema linguistico, è un problema culturale. Per superarlo, i ricercatori hanno sperimentato metafore tratte dalla gastronomia quotidiana locale, come il mango acerbo per descrivere l’acidità o la biancospina per l’astringenza. Il risultato è stato immediato: maggiore comprensione, partecipazione più spontanea, coinvolgimento emotivo più profondo.

Ma ciò che questa ricerca ci suggerisce non riguarda solo la Cina. Riguarda tutti noi.

Perché anche nelle cantine italiane – quelle che accolgono ogni giorno visitatori italiani, americani, nord europei, asiatici – succede la stessa cosa: troppo spesso parliamo un linguaggio che il pubblico non sente come proprio. Ci illudiamo che la precisione tecnica sia di per sé una forma di valore. In realtà, rappresenta valore solo quando è collegata a un’esperienza significativa.

La ricerca evidenzia un secondo punto fondamentale: non conosciamo davvero come i consumatori percepiscono il vino. Ci affidiamo a ricordi, intuizioni, impressioni personali, a volte a stereotipi. Raramente verifichiamo, misuriamo, osserviamo attraverso dati e confronto. E così ci capita di costruire la comunicazione su assunti che non sono più veri, o che non lo sono mai stati. Siamo convinti, ad esempio, che spiegare di più significhi coinvolgere di più; che raccontare con precisione il profilo aromatico aiuti a far apprezzare il vino; che guidare il consumatore a capire lo renda più fedele. Ma le esperienze reali ci mostrano altro: le persone non cercano un sapere, cercano un senso.

Chi visita una cantina non vuole essere istruito. Vuole essere toccato.

Non cerca definizioni, cerca significati.

Non va a “imparare il vino”, va a vivere una relazione con luoghi, persone, gesti.

E allora la questione si sposta. Non basta rendere il linguaggio più semplice, non basta trovare descrittori più accessibili. Quello può aiutare, certo, ma non è ciò che genera memoria e desiderio di ritorno. Ciò che resta, ciò che fidelizza, ciò che rende il vino una storia, è l’esperienza complessiva che lo circonda: la luce nel cortile della cantina, la voce di chi versa, il ritmo lento o rapido della visita, un dettaglio che sorprende, un racconto che si apre, il tempo che si dilata.

La domanda che dobbiamo porci oggi non è come spiegare meglio il vino, ma cosa lasciamo vivere attraverso di esso.

Se è il vino a parlare o se sono i suoi paesaggi, le mani che lo fanno, i silenzi della vigna, la tavola a cui si siede insieme.

La verità è che non si tratta di scegliere. Il vino parla sempre, ma non parla da solo. Parla attraverso le persone e le situazioni che lo accompagnano. Più facciamo spazio a questo, più il vino si racconta da sé.

La ricerca cinese ci offre uno specchio e un invito. Non ci chiede di cambiare i nostri vini. Ci chiede di tornare a guardare chi li beve.

Di ascoltare.

Di osservare.

Di costruire l’esperienza insieme a chi la vive.

Il vino non ha bisogno di essere spiegato meglio.

Ha bisogno di essere riconosciuto come esperienza umana, relazionale, culturale.

E quando questo accade, l’emozione torna.

E quando torna l’emozione, il vino ricomincia davvero a parlare.

Punti chiave

- Il linguaggio tecnico della degustazione è diventato una barriera che non coinvolge il pubblico moderno.

- Metafore culturalmente condivise funzionano meglio dei descrittori specialistici per comunicare il vino efficacemente.

- I consumatori cercano senso, non sapere: vogliono vivere esperienze, non imparare definizioni tecniche.

- L’esperienza complessiva conta più della spiegazione: luoghi, persone e racconti generano memoria e desiderio.

- Ascoltare chi beve il vino è essenziale per costruire una comunicazione autentica e coinvolgente.