Ettore Nicoletto, dopo decenni ai vertici di gruppi vinicoli come Santa Margherita e Angelini Wine & Estates, oggi è CEO di Compagnia del Gusto Holding e advisor strategico. In questa intervista racconta la sua nuova dimensione imprenditoriale, il modello dei club deal, la necessità di una comunicazione più contemporanea e la managerialità diffusa come chiave per il futuro del vino italiano.

Negli ultimi mesi, più di qualcuno nel nostro mondo si è chiesto:

“Ma che fine ha fatto Ettore Nicoletto?”

Non per curiosità mondana, ma per una ragione più profonda: perché la parabola professionale di Ettore è sempre stata un punto di riferimento — un benchmark per chi, nel vino, cerca di leggere i cambiamenti, capire dove vanno i mercati e, soprattutto, come evolve la figura del manager contemporaneo.

Un manager che non vive più solo di intuizioni o di relazioni, ma di visione, conoscenza, analisi, cultura d’impresa.

Ho conosciuto Ettore quasi trent’anni fa, e da allora l’ho visto attraversare stagioni cruciali del vino italiano: dalla lunga esperienza in Santa Margherita Gruppo Vinicolo alla guida di Angelini Wine & Estates, dove ha gestito marchi iconici come Bertani, Cà del Bosco, KETTMEIR, Lamole di Lamole.

Oggi è CEO e partner di Compagnia del Gusto Holding (CDGH) — una piattaforma d’investimento che aggrega e valorizza PMI eccellenti nei settori ittico, vitivinicolo e delle specialità alimentari e collabora come senior advisor su alcuni progetti strategici nel comparto wines con Plenitude Partners, una emergente boutique di advisory nel comparto wines.

Prima di cominciare, però, Ettore mette le mani avanti con la sua abituale franchezza:

«Non voglio apparire come il Grillo Parlante che ha ricette per tutto. Mai come oggi, se si è seri, bisogna avere una visione aperta, senza certezze assolute. Bisogna mettersi in discussione, studiare, analizzare scenari in continua trasformazione. Ma anche avere il coraggio di cambiare, perché non c’è miglioramento di un’impresa senza accettare il cambiamento».

Ettore, dopo tanti anni ai vertici di grandi gruppi, oggi sei in un’altra dimensione professionale: quella degli investimenti e, in parte, nell’advisory. Come ci sei arrivato?

Dopo la fine del mio mandato in Angelini Wine & Estates pensavo di restare nel perimetro tradizionale del management, magari in una realtà simile. Poi mi sono preso del tempo, un piccolo periodo sabbatico per rigenerarmi e riflettere. È stato in quel momento che ho capito che era arrivato il tempo di uscire dalla comfort zone e di liberare la mia parte imprenditoriale.

Oggi con Compagnia del Gusto Holding e, limitatamente in Plenitude Partners, porto avanti due esperienze diverse ma complementari: con CDGH sono imprenditore, investitore e manager, fortemente concentrato su diverse merceologie per individuare prospettive di crescita e sinergie; con Plenitude Partners porto la mia esperienza trentennale in un limitato numero di progetti nel mondo del vino, in grandi realtà private o della cooperazione. In un caso costruisco, investendo anche risorse personali, nell’altro indirizzo l’impresa verso un percorso di risanamento e/o rilancio. E mi diverto ancora moltissimo.

Compagnia del Gusto Holding è una piattaforma che aggrega PMI d’eccellenza. Qual è la visione che la guida?

L’obiettivo è chiaro: diventare un ecosistema che connette il meglio dell’agroalimentare italiano, ma con una visione aperta anche all’estero.

Cerchiamo aziende artigianali di qualità che non hanno ancora espresso il loro pieno potenziale e le accompagniamo in un percorso di creazione di valore. In molti casi, gli imprenditori acquisiti restano investiti nella holding, condividendo il progetto e partecipando ai risultati. È un modo per allineare interessi e visioni, e costruire una crescita sostenibile nel tempo.

Operiamo in tre settori: ittico, specialità artigianali alimentari e vino. Sono mondi diversi ma assolutamente complementari tra di loro.

Il modello del Club Deal è centrale nel vostro approccio. In cosa si distingue e perché può funzionare nel food e nel wine?

Il Club Deal è una forma di investimento collettivo in cui più soggetti mettono insieme capitali e competenze per sostenere un progetto industriale. È più flessibile di un fondo di private equity, più rapido da costituire e, spesso, consente coinvolgimento diretto di alcuni investitori.

È un modello più umano e più partecipato, e può rappresentare un’occasione concreta per PMI che faticano a crescere da sole, o per promuovere aggregazioni intelligenti tra imprese dello stesso comparto. Nel vino — dove il tessuto produttivo è frammentato — potrebbe essere una chiave straordinaria per superare il nanismo senza snaturare l’identità.

Il tuo sguardo oggi abbraccia anche altri comparti dell’agroalimentare. Che cosa può imparare il vino dagli altri settori — e viceversa?

Dal vino porto la capacità di raccontare il prodotto, di trasmettere il savoir faire, l’artigianalità e il legame con l’origine. Dall’agrifood, invece, sto imparando la disciplina industriale e l’orientamento al mercato. Ho la sensazione che, in molti casi, il comparto food sia più avanti nella gestione, ma più indietro nel marketing emozionale.

Il vino, al contrario, ha costruito una mitologia straordinaria ma rischia di parlarsi addosso. La verità è che entrambi hanno bisogno l’uno dell’altro: il food deve imparare a raccontarsi meglio, il vino a gestirsi meglio.

A proposito di racconto: dici spesso che il vino ha perso la capacità di parlare ai consumatori…

Sì, e non da oggi. Per decenni abbiamo pensato che bastasse il prodotto. Abbiamo comunicato in modo ripetitivo e autoreferenziale, come se il mercato fosse sempre lo stesso. In realtà, il rapporto col consumatore è cambiato radicalmente. Non è solo questione di generazioni: anche i boomer come me hanno modificato gusti e modelli di consumo.

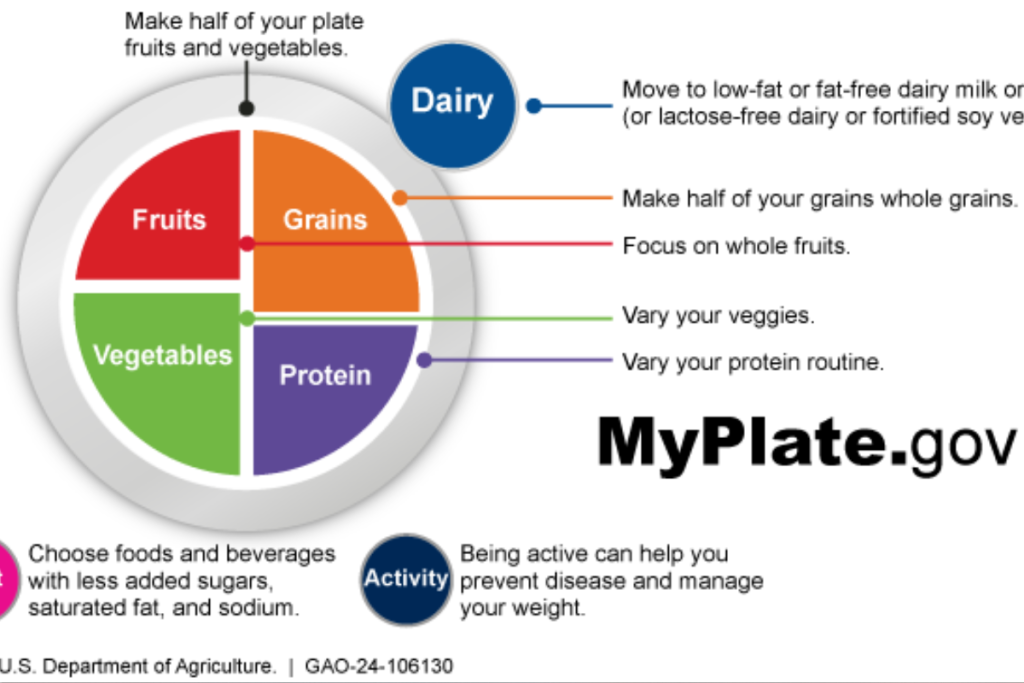

Oggi la battaglia è per lo share of throat (percentuale di consumo di una bevanda rispetto al totale delle bevande consumate da un individuo o da un mercato), e il vino non può più contare solo sul suo vantaggio naturale di prodotto agricolo, culturale, storico. Serve una comunicazione più chiara, più segmentata, più contemporanea. Dobbiamo semplificare senza banalizzare: sembra facile, ma è la sfida più difficile.

Hai spesso parlato di “managerialità diffusa”. Cosa intendi?

La managerialità non è una questione di dimensioni: è una cultura, un atteggiamento.

Essere “manageriali” significa avere fiducia e saper delegare. Due concetti che nel nostro settore non sono ancora maturi. Per crescere, anche le piccole imprese devono imparare a strutturarsi, ad aprirsi, a condividere responsabilità e competenze. La managerialità, se ben intesa, non toglie umanità all’impresa. Al contrario, la rende più consapevole e più libera di innovare.

Sostenibilità: moda o visione reale?

Purtroppo, pochi progetti sono davvero autentici. La sostenibilità o è parte della cultura aziendale, o diventa greenwashing.

Ho avuto la fortuna di lavorare in un gruppo — Santa Margherita, oggi Herita Marzotto Wine Estates — che ha affrontato il tema molto prima che diventasse di moda, con azioni concrete sul fronte ambientale e sociale. È lì che capisci la differenza tra un manifesto e una mentalità.

Molti si chiedono come il vino possa ritrovare un rapporto con i giovani. Tu come la vedi?

Penso che quella che chiamiamo “disaffezione” sia solo apparente. In realtà mancano dati veri e abbondano congetture. Il problema, piuttosto, è che il nostro linguaggio è diventato complicato. Oggi chi ha venti o trent’anni ha poco tempo, e non è disposto a decifrare messaggi criptici. Serve un linguaggio più diretto e coerente con l’identità di ogni brand.

Cito spesso l’esempio di Pasqua Vini – anche se non è l’unico – che ha scelto di parlare attraverso arte e design, in modo autentico e coerente. Nel vino non esiste una ricetta universale: ciascuno deve trovare la propria voce e avere il coraggio di sostenerla nel tempo.

In sintesi, come immagini il nuovo leader del vino italiano?

Lo immagino curioso, visionario, coraggioso. Capace di rompere gli schemi e di mettere davvero “skin in the game”, la propria pelle in gioco. Il futuro del vino italiano non appartiene a chi custodisce il passato, ma a chi sa trasformarlo in nuova energia. E la parola chiave resta una sola: coraggio. Perché senza il coraggio di cambiare, anche il talento si spegne.

Punti chiave

- Ettore Nicoletto è oggi CEO di Compagnia del Gusto Holding e senior advisor per Plenitude Partners nel settore vino.

- Il modello Club Deal aggrega PMI d’eccellenza nell’agroalimentare con investimenti flessibili e partecipati dagli imprenditori stessi.

- Il vino deve semplificare la comunicazione e parlare ai consumatori contemporanei senza autoreferenzialità per vincere la battaglia dello share of throat.

- La managerialità diffusa è cultura aziendale, basata su fiducia e delega, necessaria anche per le piccole imprese vinicole.

- Il futuro richiede leader coraggiosi e visionari capaci di trasformare il passato in nuova energia, mettendo la propria pelle in gioco.